- English

- 日本語

【前編】組織開発を本気で進めようという経営の意志

パナソニックにおける組織開発と挑戦する組織内コーチ / パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 パナソニック ホールディングス株式会社

【前編】組織開発を本気で進めようという経営の意志(今この記事を読んでいます)

【中編】価値観の異なる人が協働する方法を学びたい

【後編】ORSCの取り組みが「バタフライ効果」に

組織開発や組織変革を進めるにあたり、外部のコーチを活用するのも一つの方法ですが、内部にORSC(Organization and Relationship Systems Coaching=システムコーチング)の知恵を持った「組織内コーチ」がいることによって、より本質的な変化や変容が進みます。

ミドルマネージャーやチームをサポートする組織内コーチが増えている今、どうORSCを活用し、組織で展開しているかについて、精力的に活動を進めているパナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社の小濵玲子さんと戒能直美さん、パナソニック ホールディングス株式会社の宮下航さんの3人にお話を伺いました。

チームが変わる。自分たちで変える

――まず初めに、皆さんの役割やお仕事について教えていただけますか?

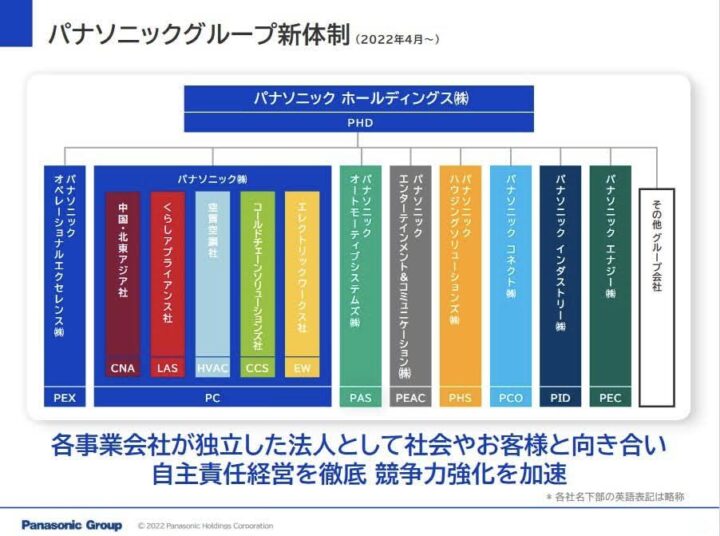

小濵さん:パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 組織・人材開発センターの組織開発推進室で、パナソニックグループ全社、グループ全体に向けた人材育成と組織開発を担当しています。グループ全体向けなので、極端に言えば約23万人が対象です。

弊社では、「物をつくる前に人をつくる」という哲学の下で人材育成をしてきました。良い製品をつくるためには、まずそれにふさわしい人をつくる必要があるという考えです。しかし、個人を育成するだけでなく、組織全体の力を引き出すことも必要なので、今は特に組織開発にフォーカスを当てています。

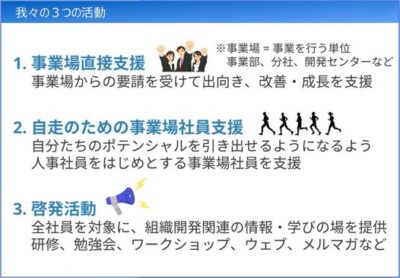

具体的には、①事業部や工場など各職場に第三者的に入って支援をする「事業場の直接支援」、②それぞれの職場で自ら動いていく人を増やす「自走支援」、③組織開発に関する発信や勉強会をおこなう「啓発活動」を行っています。

また組織開発の専任組織は社内にいくつかあり、組織開発を本気で進めようという経営の意志が表れていると思います。

戒能さん:私も組織開発推進室に所属しています。今、会社全体で組織カルチャー変革が求められていて、組織開発を行う部門がどんどん立ち上がっています。小濵さんも触れていましたが、そこから会社として組織開発を本気で取り組んでいこうとしているのを感じています。組織開発には様々な手法がありますが、自分たちのやり方だけに固執することなく、色々なところと連携していこうとしています。

そうした中で最も大事にしているのは、「チームが変わる。自分たちで変える」という考え方です。これまで事業場支援をしてきて感じるのは、組織は社内コンサル的な関わりだけではなく、「自分たちの組織は自分たちで良くしていこう」というメンバー自身の強い意志が無ければ絶対に変わらないんですね。なので、このメッセージを伝えながら、チームをサポートしています。

また、組織メンバーの一人ひとりにも「自分にはどんな願いがあり、この組織に何を求め、どのように貢献したいのか」をしっかり内省し、言語化することが必要だと思っています。その根底にあるのは、「自分らしくイキイキと輝く人とチームであふれる会社にする」という願いです。組織開発をしながら、個人にもしっかり寄り添いたいと思い「パナソニック コーチング・ブースターズ(社内コーチング展開活動)」を立ち上げ、組織と個人の両方にコーチングで支援しています。

現場の本当に困っているところを明らかにするORSC

――会社全体として組織開発に対する意識が高まっているように感じますが、どういった手法を使いながら組織開発を行っていらっしゃいますか? また、ORSCはその中でどのような位置づけにあるのでしょうか?

戒能さん:手法としては、例えば“逆境”を自身と組織の成長とピークパフォーマンスの発揮に転換する能力(レジリエンス)を高める経営層向けのプログラムや、フレームワークを使って戦略的に組織カルチャーをデザインするようなものがあります。こうしたアプローチは事業戦略を立てたり推進したりするときに組織カルチャーの視点を同時並行で持つのに非常に重要です。ただし、個人的な感覚では、こうした手法はCR(合意的現実)レベルの話が多いと感じています。

その中で、組織の痛みに寄り添ったり、あらゆる声に耳を澄ますという意味で“ディープデモクラシー(深層民主主義)”を励ましながら支援していくORSCは、現場の本当に困っているところを明らかにするという点で有効ではないかと思っています。

小濵さん:確かにORSCだからできるのは、「目に見えないところを扱う」ことだと思っています。先程話に出たフレームワークも、一部目に見えないものを可視化していく手段だとは思うのですが、組織を良くしていこうという時に、フレームワークだけでは「本音で語る」とか「勇気ある行動を呼び起こす」のは、なかなか難しいと感じています。

そこを後押しできるのがORSCで、自分たちのBeing(あり方)やDoingの両方を使うことでフレームワークを意図した通りに活用できる状態を作ることが可能になる、つまり事業を進めるベースとしてORSCが必要不可欠なのではないかと思っています。

宮下さん:組織を良くしていこうとする時に、ここを忘れてしまうと「型を行うだけ」になってしまってすごくもったいないし、本質が見えて来ないのだろうと思います。

チームがうまく回らないという悩み

――宮下さんはパナソニックホールディングスにお勤めですよね。現在、どのような仕事をされていらっしゃいますか?

宮下さん:僕は、コーポレートR&D戦略室のパナソニックラボラトリーに所属しています。仕事は、①社内と社外をつなぐ「共創ラボ」の運営、②R&D新規テーマのプロジェクト伴走、③その中でのイノベーションプロセスの研究と実践、④社外とのコラボレーションでは、「未来洞察」という10~20年先の未来について、バックキャスティングして戦略を考える手法などで他社との共創のきっかけを作ったり、地域との共創にも取り組んでいます。

共創ラボのミッションは、「これまでにないやり方で新しい価値を生み出すためのチャレンジの場を提供する」ことです。新規の事業テーマ、例えば教育について熱い思いを持った人がいたら、それをウェブサイトにして外に発信したり、事業面でのサポート、フィールドリサーチ、パートナー探しなどプロジェクトに必要な支援をしています。

こうした共創の取り組みの中で、実は、価値観が違う人々が協働するチームがうまく回らないという悩みを抱えていました。そこは改めてお話できればと思います。

【中編】では、戒能さん、小濵さん、宮下さんの3人がORSCを始めたきっかけや学んだことについて伺います。