- English

- 日本語

【中編】ORSCerの自分と秘書としての自分のギャップ

現場主導で実践を積み重ねるYKKの組織開発 / YKK株式会社

【前編】まさに自分が求めている場だった

【中編】ORSCerの自分と秘書としての自分のギャップ (今この記事を読んでいます)

【後編】目指すは「森林」の体現

組織内コーチとして現場主導で組織開発や変革を進めているYKK株式会社の今井悠乃さんと枝光正江さんに、ORSCで学んだことや、その中で起きた葛藤についてお話を伺います。

白と黒の間には無限の色がある

――ORSCを受講して、どのようなことを学んだり、気づいたりしましたか?

枝光さん:基礎コースを受講した時、「えらいところに足を突っ込んでしまったな」というのが最初の感想です。コーチングを受けたことはあっても、学んだことはなかったので、応用コースに進んでも使っている用語がわからず、「反映って?」「エッジって何?」という状態でした。そんな不安や焦りを感じながらも、せっかくいただいた学びのチャンスを無駄にしないように「必ず習得するんだ!」という強い意気込みはありました。

ただ、資格を取るためには100時間の実践が必要なので、仕事をしながらできるかどうか不安で…。ずっとエッジ(変化の妨げになる心の障壁)を越え続けるような感覚がありました。

応用コース終了後は、上長に「もう次に行くしかないよね」と言われて実践コースへ進んだのですが、そこで世界観が大きく変わる体験をしたんです。私はもともと白黒はっきりつけたいタイプなのですが、30歳を超えたぐらいに、白と黒の間には“グレー”があることに気づいて。でも、グレーは曖昧というか、どちらにもつかなくて発展性がなく、前にも後ろにも行かないイメージがあって苦手だったんです。とはいえ、大人の視点からするとグレーって大事なのかな…とも思っていました。

実践コースの中で行われる3日間のトレーニングキャンプの初日に、一緒に学んでいるコーホート(チーム)の仲間から「白と黒の間には無限の色があるんだよ」って言われたんです。Mr. Childrenの曲にそういう歌詞があるそうですが、感動してしまって。

その話を翌朝、仲間の前でしたんですね。その瞬間、自分の中で「わかった」という感覚が降りてきたんです。人と人の間には無限の色があって、いろいろな思いや感情や背景があることに気が付きました。コーチは、そういった気持ちの一つひとつにちゃんと目を向けて見ていくのだな、ということを体感して理解できた気がしました。

その時初めて関係性を違う側面から見られたというか、苦手なものが苦手ではなくなったという体験をして、涙があふれ出てきました。過去に許せなかったことや、折り合いがつかなくてしょうがないからとグレーにしていたことが次々に思い出されたんです。

涙が出るくらい辛かった思いとか、悲しかったこととか、諦めとか、落胆とか、そこにはいろいろな色合いがあったはずなのに、当時の私は、「グレー」という一つの感情としてまとめてしまっていたんですね。様々な方向から見たらたくさんの見方があるということに気が付いて。「あの時の私に、グレーの中にもあなたの大切な感情がたくさんあったんだよ、どの色もちゃんと意味があるんだよって言ってあげたい」と思いました。

そこから同じコーホートの人たちも泣いたり、怒ったり、自分の思いを声にし始めて、“集合体の蓋”が開いたような、本当にすごい体験をしました。

今井さん:私は1年ぐらい枝光さんのパーソナルセッションをしていたので、大体のことは知っているのですが、枝光さんがORSCを学んで、実践コースを終えて、すごく自分を大事にできるようになったと感じています。

枝光さんは気遣いの人なので、自分よりも他人に目がいってしまうし、頼まれたら受けてしまうところがあって。以前はアンパンマンみたいに自分の顔をあげてしまう時もあったのですが、ORSC受講後は「いや、でもこれ私の顔だから」と言って、自分自身を大事にしながら周りにも気を配れる、そんなバランスが取れるように変わってきたと思います。

コーチングをする時は別の名前で

枝光さん:実践コースでは自分らしくあって、みんなが私を受け止めてくれたし、私もみんなのことを受け止めてきました。考え方が違うと思った時には話し合って関係性を深めていったんですよね。それが会社へ行くと「秘書」としての自分を作っている私がいて。関係性に働きかけるORSCerとしての私と全然違うので、戸惑ったことがありました。今井さんはどうしていたんですか?

今井さん:私も戸惑っていましたよ。だからコーチをする時には名前を変えているんです。ケイティという、アメリカン的な要素が出てくる名前にしています。名前の由来ですが、以前アメリカに駐在した時に現地へ行ったらすでに名刺がすられていて、「今日から君はケイティだよ」と言われたんです。当時の会長(現相談役)がアメリカへ出張に来た時に、英語で“Hi. Welcome!”といってハグして出迎えたら驚かれましたけど(笑)。

秘書の時は「大変お世話になっております」と15度の角度でお辞儀をしますが、そこから “Hello!”って行ける、その切り替えができるのがこの名前なんです。実は、ケイティ像を作り上げるまで、どういう自分で行くのかいろいろな人と話しました。

――ORSCerの自分と秘書としての自分のギャップに戸惑いがあったんですね。ところで、【前編】で社長の課題感と合う面があってコーチングが始まったというお話をされていたと思うのですが、その点をもう少しお聞きしても良いですか?

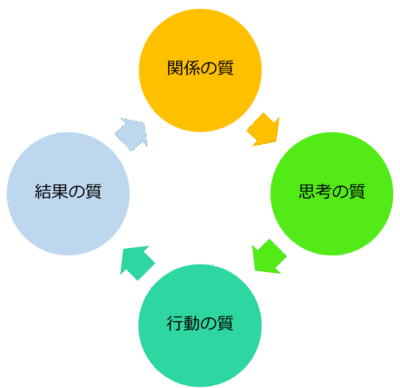

今井さん:改めて、経営企画室という社長、会長直下の部門だからこそ、ここまで自由にやらせてもらえているのかなと思います。当時の社長(現会長)が考えていた方向性にも関係しているのですが、ダニエル・キムの「組織の成功循環モデル」ってありますよね。多くの企業が「結果の質」に重きを置いていると思いますけれども、うちの会社もそうした考え方が大きいと感じていました

<組織の成功循環モデル>

そうした中で、当時の社長が「人こそが最高の、もっとも貴重な財産」という考えをもっており、「是非やってみよう」という形になったんですね。そんなタイミングだったんです。

お互いの感覚値を知った時に1つわかり合えた

枝光さん:今井さんからコーチングの話が来た時に、「社長と秘書である枝光さんのシステムをコーチングしてみない?」と声をかけてもらいました。まだ、私がORSCへ学びに行く前の段階でした。その頃の私は、社長との関係性にどこか不安を感じていて、「本当にこれで良いのかな、社長の考えを理解できていないような気がするな」と悩んでいた時期で。もっと社長秘書として率直に意見を伝えるべきなのではないか…っていう思いが心の中で渦を巻いていたんです。

今井さん:そんなこともあって、当時の社長に「まずはご自身がシステムコーチングを受けてみてください」と伝えて、社長と秘書である枝光さんのコーチングを始めました。その中で、枝光さんは最初は社長の顔を見ながら「そうですね」と秘書として社長の言葉を聞き逃してはいけない雰囲気で話を聞いていたのですが、セッションが進むにつれて、お二人が対等に立ち始めた感じになっていったんです。

社長も最初はガラスの箱に入っているような孤独な感じで、鎧を着て会社に来ている印象がありましたが、そこが取れてきて。例えていうならば、社長が爆走していると、枝光さんが一生懸命後ろを走っている感じだったのが、ようやくお互いを意識しながら走り始めたという、そんな変化があったように見えました。

枝光さん: ORSCのセッションの中で「役割を交代するワーク」を体験した時に、社長の立場というものはこんなにも重責なのかと、その責任の重さに驚きました。いつも軽やかに立っておられるので、そんな重責を抱えているとは思いもよらなかったんです。反対に、社長が秘書の役割を担ってくださった時には、「そんな風に考えてくれたなんて」と言っていただき、お互いの感覚値を知った時に、1つ分かり合えて深い理解が生まれた気がしました。

とはいえ、セッションが終わると日常業務の忙しさに戻ってしまい、次回のセッションまでの宿題ができなかったんです。宿題を一緒に行う時間を組み立てられず、申し訳ない気持ちを抱えていました。

ある時、今井さんと一緒に組んでコーコーチをしている外部のコーチから、「お二人は真剣にやっていますか?」と言われたんです。「私たち真剣です」と答えたら、「私にはそんな風に見えません。まだ二人のシステムを作り上げているようには見えません」って厳しい指摘を受けたんです。

その言葉を受けて、社長と二人で打合せの日を決めて、「どうしていこうか?」と話し合い、そこからお互いが本音を言い合える関係性に変わっていきました。あの時のセッションは、私の中に深く刻まれた経験の1つです。

――社長と秘書である枝光さんが本音を言い合える関係に変化したのですね。ところで外部のコーチと2人でコーコーチをしているというお話が出ましたが、そこにはどんな意図があるのですか?

今井さん:現在、ORSCを行う時には私と外部コーチ、枝光さんと外部コーチというチーム体制にしています。というのは、外部の目はすごく貴重だと思っていて。枝光さんも私も10年以上この会社にいるので、見えなくなってしまっているところや当たり前に感じているものがあったりするんですよね。そこを「当たり前じゃないよ」「YKKってここが素晴らしいよ」と外部からの視点をくれたり、「他でこんなことを勉強したよ」と新しい手法を持ってきてくれるので、こうしたシステムにしています。

【後編】では、今井さんと枝光さんの現場主導で組織開発や変革を推進する取り組みと、その背後にある想いについて伺います。

【後編】目指すは「森林」の体現